[汽车之家 行业] 10月21日~24日,第三十二届中国汽车工程学会年会暨展览会(SAECCE 2025)在中国重庆·科学会堂召开。SAECCE 2025通过汇聚行业智慧、展示前沿技术、搭建合作桥梁,并携手全球汽车科技力量,服务全球汽车科技发展,共创世界级汽车科技创新平台。

论坛期间,由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织全行业2000余名专家历时一年半修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图3.0》(以下简称技术路线图3.0)正式发布。中国汽车工程学会理事长张进华就技术路线图3.0的编制背景和主要内容进行了详细介绍。

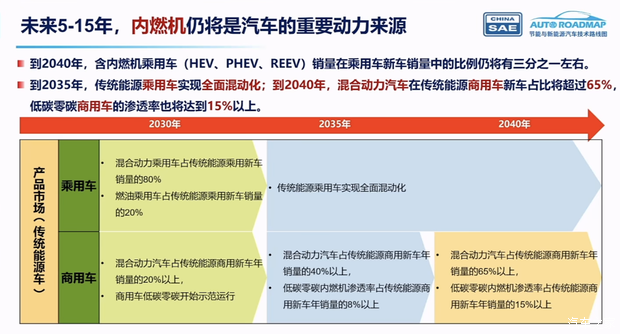

技术路线图3.0进一步坚持了内燃机仍将是汽车的重要动力来源。至2035年,传统能源乘用车实现全面混动化;到2040年,含内燃机乘用车(HEV、PHEV、REEV)销量在乘用车新车销量中的比例仍将有三分之一左右。

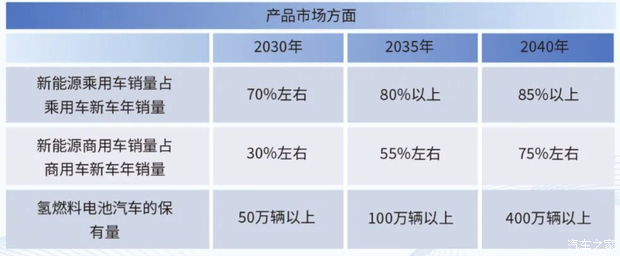

新能源汽车成为汽车市场主流产品。至2040年,新能源乘用车渗透率达到85%以上,其中BEV占80%;新能源商用车的应用场景将从当前的城市、短途场景不断拓展至中长途场景。

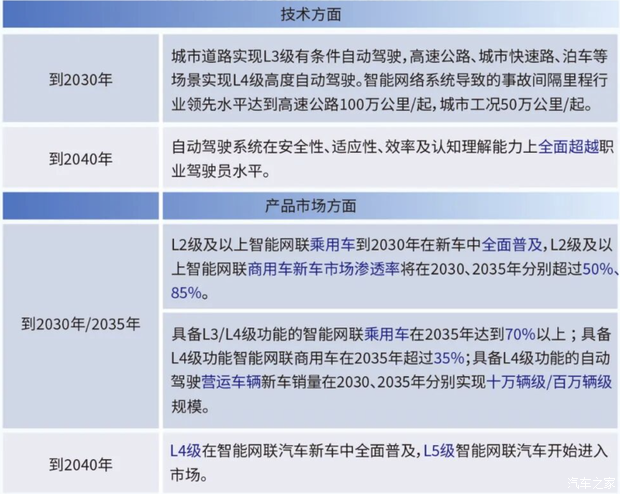

智能网联汽车进入市场化发展快车道。到2040年,L4级智能网联汽车全面普及,L5级智能网联汽车开始进入市场,网联协同场景覆盖度、安全可靠性不断提升,支撑无人驾驶大规模安全应用。

以下为演讲实录:

尊敬的各位领导、各位行业同仁,非常荣幸代表2000多位国内外的专家来报告技术路线图3.0的概要情况。

从四个方面进行汇报,第一方面背景,刚才小片也提到从2025年开始受国家制造强国建设战略咨询委员会和工信部委托,学会持续组织行业开展技术路线图的研究。2016年和2020年分别发布了1.0版和2.0版,应该说为行业和企业制定产品、规划和技术战略提供了重要的支撑。2023年12月,学会正式启动3.0的研究工作,2000多位专家历时一年半形成今天的汇报成果。

路线图的架构在集成的基础上有创新,按照“1+5+26”,“1”是一个总体报告,“5”是5个技术群,“26”是26个专题首次把产品技术和制造技术体系同构独立成册。

第二方面汇报全球汽车产业发展的趋势。

全球汽车产业进入电动化加速、智能化突破的新阶段,电动汽车或者叫新能源汽车在2022年全球突破1000万辆的产量,今年大概率会跨上2000万辆产量大关。我们国家今年渗透率也会突破45%,全球应该也超过20%。智能网联汽车产业化进程加快,L2级辅助驾驶现在渗透率应该普遍超过50%以上,L3级的高级别自动驾驶也进入量产小规模产业化阶段。

人工智能技术应该说是未来15年最大的技术背景,人工智能会推动产品技术、产品形态、产业生态以及制造业的全过程,深度变革,同时也会改变创新范式。汽车产业的生态也会进行系统性的大变革,主要体现在会重塑具身智能的汽车产品形态,重构跨域融合的汽车产业生态,重建和谐共生的汽车社会的关系。

当然,汽车产业的升级仍然面临多重的挑战和问题,从中国汽车产业而言,我们主要集中在这样四个方面。一是部分技术仍然是瓶颈有待突破,二是跨产业协同创新高效的模式有待探索,三技术验证和标准体系,特别是面向自动驾驶的评价体系有待于建立和完善,四是人才的支撑体系存在结构性的失衡,我们现在的人才严重不能满足产业日新月异的技术变化。

面向未来15年,我们仍然认为汽车产业从全球市场来说,仍然是推动全球经济复苏的压舱石、推进器,也是全球应对气候变化的领头雁、主力军。同时,也是新一轮科技革命的试验田和主要的载体,我们更期待汽车产业能够成为经济全球化或者是产业全球化的黏合剂和连接器。

第三方面重点汇报面向2040汽车产业愿景和目标。

从绿色低碳、安全高效、融合发展、和谐友好等方面提出了汽车产业未来的社会愿景,具体产业愿景从五个方面进行了构建,跨界协同的新技术多学科交叉、多技术融合成为未来技术的主要特征。具身智能会成为2040年普及性的产品形态,多个产业协同聚合形成新的产业形态。自动驾驶和场景化服务驱动的智能汽车和智慧交通、智慧能源、智慧城市的全面融合、全域共享互联,实现智慧出行多域融合发展的新生态。还是前面说的,寄希望于汽车产业能够在逆全球化的大背景下仍然推动全球的开放合作,构建开放合作的全球产业新格局。

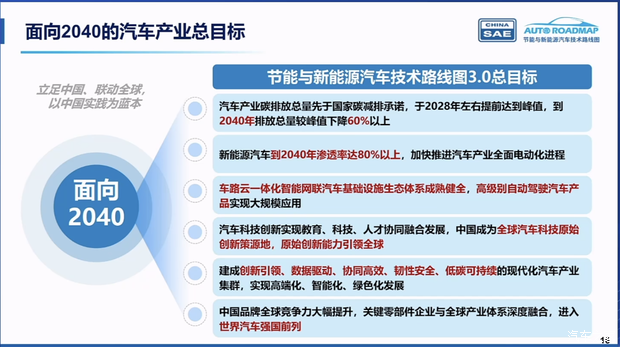

面向2040年,我们深度研讨从这样几个方面提出来总体的目标,我们初步判断2028年中国汽车产业碳排放基本达峰,到2040年实现在峰值基础上降低60%,新能源汽车渗透率超过80%,车路云一体化智能网联汽车基础设施基本完善,高级别自动驾驶会实现大规模的应用,中国会成为全球汽车科技创新策源地与原始创新能力能够全球引领。初步构建创新引领、数据驱动、协同高效、韧性安全、低碳可持续的新型汽车产业生态,全面实现汽车强国的战略目标。

从五个技术路线图分别汇报主要的一些共识,未来15年,内燃机仍将是汽车的重要动力来源,到2040年我们初步判断仍有三分之一需要由内燃机作为动力源或者是协同动力源。当然,我们也判断2030年内燃机也普遍混动化,就传统的纯内燃机可以说到2030年以后基本上比例很小了。

汽车节能技术主要体现在动力来源多元化、能源效率最大化、控制模式智能化,特别是面向混动的专用发动机最高效率能够突破48%,零碳燃料与传统能源互补支撑多元动力体系并行发展,轻量化仍然是未来相当长一段时间重要的节能技术,多材料混合结构设计与新材料应用是重要的方向,智能技术赋能将促进能源能量管理全局动态的优化。

新能源汽车将成为汽车市场的主流产品,前面说我们到2040年平均应该超过80%,乘用车超过会85%,商用车我们预期也会突破75%,也就是说,电动车会成为主流,燃料电池仍然期待它在重型商用车的低碳化方面承担重要的角色,判断2040年会实现百万量的产量,400万的保有量。

新能源汽车从动力电池单体形成高比能和性价比两条技术路线并行前进,场景或者说产品定位不同选择不同。总体上,液态电池逐步向固液混合和全固态升级,全球关注全固态量产时间表,总体判断应该2030年会进入小批量产业化,性能是不是能达到期待的500瓦时每公斤有待观察。

驱动电机及其控制系统性能将持续地提升,集中式电驱动系统将实现机电深度集成品质提升,分布式电机系统将于智能底盘深度耦合,机电耦合总成实现性能提升与构型创新。我也期待在2035年前后,分布式驱动将成为电动化的一个重要驱动模式。

智能网联汽车进入市场化发展快车道,在2030年判断从中国来说按,乘用车L2级组合辅助驾驶基本上实现普及,商用车也会达到50%左右。

L3级,我们在2030年超过35%,2035年能够达到70%以上,2035年应该说是高级别自动驾驶大规模应用,当然在2030年这个节点,特别是高级自动驾驶产业化进程或者渗透率相比较而言是共识度不高的,但是我个人比较赞同前一阶段张院士在新能源大会上提出的,2030可能是高级别自动驾驶DeepSeek的时刻,大规模或者规模产业化关键节点。

基于AI端到端架构和支持强化学习的数据闭环将成为自动驾驶主流的解决方案,车陆运一体化将从辅助信息交互、协同感知、协同决策控制路径纵深发展,场地覆盖度安全可靠性将逐步提升,与单车智能协同支撑无人驾驶大规模安全应用。

共性支撑技术在未来15年加上智能化、集成化跨域融合转型,我们想在几个方面一个智能底盘加上形态多元化、部件线控化、控制智能化的方向升级,电子电器架构向功能架构集中化、硬件架构模块化、软件架构服务化方向发展,汽车专业芯片将超高性能、高级程度、低功耗方向演进,成用操作系统在向一体化融合迈进,支撑开源开放软硬垂直整合的生态体系。

智能制造技术群也是首次和产品技术体系重构,但是单独成册,加强了深度研究,也是首创了汽车智能制造发展水平分级方法,从要素、环节、分级三个维度构建这样一个分级方法,期待到2030年有少数企业能够达到智能化工厂的水平。到2035年有少数的企业能够达到智能的这种,2040年希望有40%的企业达到最高,真正智能化的智能制造实现人、产、供、销、服一体化的智能制造。

由于时间关系,简要内容汇报这么多,再次代表中国工程学会感谢两千多位专家一年多辛勤的付出,也感谢给予研究支持的各方面朋友和机构。也希望这个成果能够为产业可持续发展贡献力量!谢谢!